https://youtu.be/FkCgVt3DSC0

https://youtu.be/FByawpco8lg

1. 침착맨 방송을 보다가 재미있는 소재가 나왔다.

바로 모두가 똑같이 열심히하는 조직은 유지되기 힘들다는 것. 일부는 루틴하고(단순하고) 필수적인 일을 하면서 동시에 일부는 힘을 비축해두어 위기가 찾아왔을 때 타개할 수 있는 부분이 필요하다는 것이다. 예를들어 모든 꿀벌이 바로 보이는 꽃에서 꿀을 채취하는 것에 몰두한다면 꽃의 꿀이 소진되는 위기가 찾아왔을 때 조직이 전멸한다는 것이다.

1)실제로 맞는 말이다. 에너지를 현 수준의 일에 전념한다면 현 수준이상의 퍼포먼스를 낼 수 없다. 그리고 위기라는 것은 언젠가 절대적으로 찾아온다. 위기라는 것은 무시했던 취약한 부분의 포션이 커지면서 전체 프로세스를 막는(결정하는) 상태가 되는 것인데, 위기라고 느끼지 않는 현재 꽃의 꿀이 많은 상태에선 남은 꽃의 꿀의 양이 중요하지 않다. 계속해서 성장하다가 꿀의 소비량이 남은 꽃의 꿀보다 많아지는 순간에 위기를 직감하게 될 것이다.(그나마 그 순간에 위기를 직감하면 다행이다. 대부분은 꽃의 꿀이 바닥난 것을 마지막 꿀벌이 빈손으로 돌아왔을 때 알아차렸을 것이고 그 땐 이미 늦은 것이다. 가장 베스트는 현 꿀의 소비량 증가추세와 남은 꿀의 감소추세를 트래킹해야한다는 것이다. 그렇게 하기 위해서는 당연히 남은 꿀의 총량을 예상할 수 있어야 한다.) 그리고 위기의 순간에는 이미 모두가 기존 방법의 일에 전념하느라 혁신 에너지가 부족하고 결국 조직은 망하게 될 것이다.

2) 따라서 모두가 열심히 일을하지 않고 일부 혁신을 위해 에너지를 비축해야한다는 것이다. 대신 이러한 생각은 조직의 관리에서 맞는말이지 개인을 고려한다면 좋지않다. 루틴하고 필수적인 꿀을 채취하는 일을 열심히 하는 꿀벌은 사실 큰 도움이 되지않는다는 말과 같다.(매우 고되고 성실히 일했음에도) 누구나 할 수 있는 일이고 대단하지 않아 성과로 표현할 수 없다. 모두에게 상을 줄 수 없으니까. 위기를 구한 개인에게 관심이 가고 상을 주는게 당연하니까.

3) 그렇다면 조직에 속해있는 개인들을 위해서 어떤 방식의 태도를 취해야 할까? 우리는 솔직히 다 안다. 어떤 형태의 업무라도 숙련도라는게 있다. 처음하는 일은 당연히 새롭고 느리고 실수도 잦다. 하지만 피지컬적으로 숙련이 되고 반복적으로 익숙해지면 업무의 체계가 눈에 들어오고 문의가 들어와도 답을 할 수 있을정도로 숙달된다. 성장성을 유지하기위해서는 이 익숙해지는 시점에서 새로운 방법 혹은 프로세스의 혁신이 필요한 것이다. 아니면 새로운 분야로 도전을 하거나.

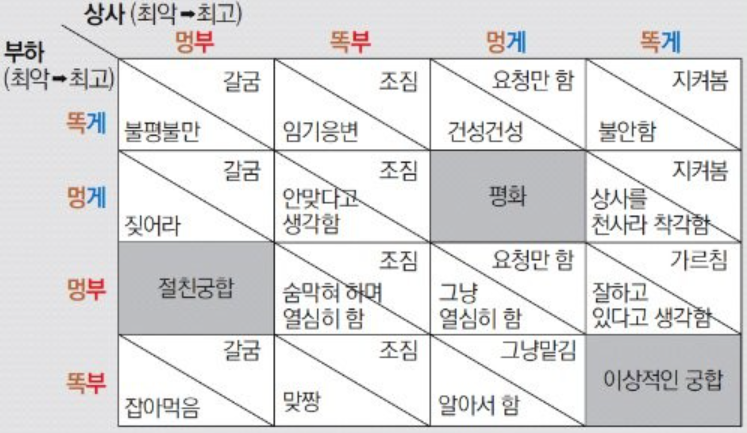

4) 하지만 실제 조직에서 이렇게 하기는 쉽지않다. 바로 들어오는 일의 양이 혁신이나 새로운 방법을 위한 에너지 비축을 허락하지 않는다는 것. 따라서 조직관리자는 현재 조직의 상황을 정확하게 인지해야 한다. 리소스가 어떤쪽으로 집중을 해야하는지, 그에반해 실제 리소스는 어떻게 사용되고 있는지. 조직원 개개인이 역량을 어느정도 발휘했는지 파악하여 조직의 지속적 성장과 조직원 성장을 정렬해야한다. 조직이 일을 많이하는 조직으로 유명해지지않도록 해야한다. 동시에 조직의 새로운 먹거리(새로운 꽃)을 찾고 선발대로 탐색을 해야한다. 최고의 조직관리자는 똑똑하고 게으른이 맞다는 것에 이견이없다. 하지만 똑부와 멍게를 비교한다면 상황에 따라, 취향에 따라 갈릴 것이다.

5) 멍부는 당연히 최악이다. 일을 많이하는 조직으로 알려지고 싶은 마음에 일을 많이 받아오지만 그 대부분의 일들은 다른 조직에서 피하고 싶은 일들을 받아온 것이다. 즉 성과는 없고 리소스는 많이 투입되며 성장성, 파급력이 없는 일이라는 것. 결과는 뻔하다. 똑게가 될 수 없다면 똑부와 멍게에서 선택을해야하고, 그 둘중 선택을 못하겠다면 멍부를 피하면된다. 즉, 답은 정해져있다. 멍부만을 피하는 것.

6) 개인의 경우에도 멍부가 되지않도록 해야한다. 개인에서의 멍부는 '시키는 것에만 하는 것'이다. 위의 사진처럼 일이란 것은 숙련도가 올라가다가 어느 순간이 되면 퍼포먼스의 증가가 더디다. 이 순간에 같은 일의 양을 늘리게 되어 성장성을 잃거나(부지런) 살만하다고 느껴 만족하는(게으름) 상태가 되면 개인의 전체 퍼포먼스(빨간선)의 한계가 찾아온다. 스스로도 현재 상황을 인지하고 숙달된 반복업무를 의식적으로 최소화하거나 업무 프로세스를 개선하여 효율성 자체를 올려야 한다. 가장 좋은 것은 스스로 새로운 꽃을 찾아나서는 것이다. 성실성이 그렇게 효율적이지 않다는 것을 알아야한다.

7) 사실 이 글의 결론은 업무적인게 아니다. 바로 재테크(주식)과 연결짓는 것이 이글의 결론이다. 한 가지 방법으로 재미를 보았거나 한 종목으로 일정 수익권에 도달했을 때 바로 다음 기업을 찾아야하는 이유이다. 예를들어 단타의 경우엔 필연적으로 시간을 실시간으로 투입해야하는 리소스가 필요하다. 즉 수익대비 리소스의 비용이 크다는 것. 따라서 일정 수익을 확보한 시점에서 새로운 방법과 수익성을 개선하는 혁신이 필요하다. 새로운 저가 기업을 탐색한다든지, 시드가 더 커지면 부동산 혹은 재화에 파킹한다든지.

(수익으로 시드가 늘어나 전체 수익이 커지는 것을 제외했다. 모든 방법에서 이 효과는 같이 발생하기 때문. 시간대비, 성장성, 지속성을 재료로 보고 수익성을 판단한 것)

'생각들 > Mind Set, Idea' 카테고리의 다른 글

| 기본기의 중요성, 결국엔 연습, 방법론 (0) | 2022.06.07 |

|---|---|

| 메타인지, Planning, 방법론 (0) | 2022.06.06 |

| KPI (Key Perfomance Indicator) (0) | 2022.04.24 |

| 시스템 (0) | 2022.03.11 |

| 정보전달 매체의 진화? (0) | 2022.03.11 |